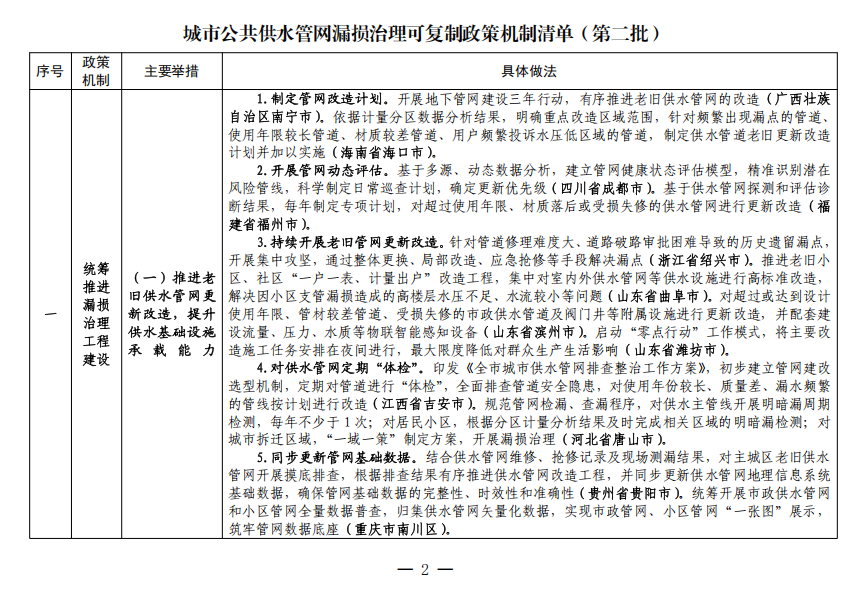

为加强城市公共供水管网漏损治理,健全长效机制,住房城乡建设部、国家发展改革委遴选了50个城市和县城重点推进,梳理形成了城市公共供水管网漏损治理可复制政策机制清单(第二批)。

清单主要梳理了统筹推进漏损治理工程建设、建立健全漏损管控长效机制两大方面的政策机制,其中又包括推进老旧供水管网更新改造、建立健全用水分区计量体系、提高居民加压调蓄设施专业化运维水平、督促企业建立健全内部管理制度和激励机制等八个方面的具体举措。

一、统筹推进漏损治理工程建设

(一)推进老旧供水管网更新改造,提升供水基础设施承载能力

1.制定管网改造计划。开展地下管网建设三年行动,有序推进老旧供水管网的改造(广西壮族自治区南宁市)。依据计量分区数据分析结果,明确重点改造区域范围,针对频繁出现漏点的管道、使用年限较长管道、材质较差管道、用户频繁投诉水压低区域的管道,制定供水管道老旧更新改造计划并加以实施(海南省海口市)。

2.开展管网动态评估。基于多源、动态数据分析,建立管网健康状态评估模型,精准识别潜在风险管线,科学制定日常巡查计划,确定更新优先级(四川省成都市)。基于供水管网探测和评估诊断结果,每年制定专项计划,对超过使用年限、材质落后或受损失修的供水管网进行更新改造(福建省福州市)。

3.持续开展老旧管网更新改造。针对管道修理难度大、道路破路审批困难导致的历史遗留漏点,开展集中攻坚,通过整体更换、局部改造、应急抢修等手段解决漏点(浙江省绍兴市)。推进老旧小区、社区“一户一表、计量出户”改造工程,集中对室内外供水管网等供水设施进行高标准改造,解决因小区支管漏损造成的高楼层水压不足、水流较小等问题(山东省曲阜市)。对超过或达到设计使用年限、管材较差管道、受损失修的市政供水管道及阀门井等附属设施进行更新改造,并配套建设流量、压力、水质等物联智能感知设备(山东省滨州市)。启动“零点行动”工作模式,将主要改造施工任务安排在夜间进行,最大限度降低对群众生产生活影响(山东省潍坊市)。

4.对供水管网定期“体检”。印发《全市城市供水管网排查整治工作方案》,初步建立管网建改选型机制,定期对管道进行“体检”,全面排查管道安全隐患,对使用年份较长、质量差、漏水频繁的管线按计划进行改造(江西省吉安市)。规范管网检漏、查漏程序,对供水主管线开展明暗漏周期检测,每年不少于1次;对居民小区,根据分区计量分析结果及时完成相关区域的明暗漏检测;对城市拆迁区域,“一域一策”制定方案,开展漏损治理(河北省唐山市)。

5.同步更新管网基础数据。结合供水管网维修、抢修记录及现场测漏结果,对主城区老旧供水管网开展摸底排查,根据排查结果有序推进供水管网改造工程,并同步更新供水管网地理信息系统基础数据,确保管网基础数据的完整性、时效性和准确性(贵州省贵阳市)。统筹开展市政供水管网和小区管网全量数据普查,归集供水管网矢量化数据,实现市政管网、小区管网“一张图”展示,筑牢管网数据底座(重庆市南川区)。

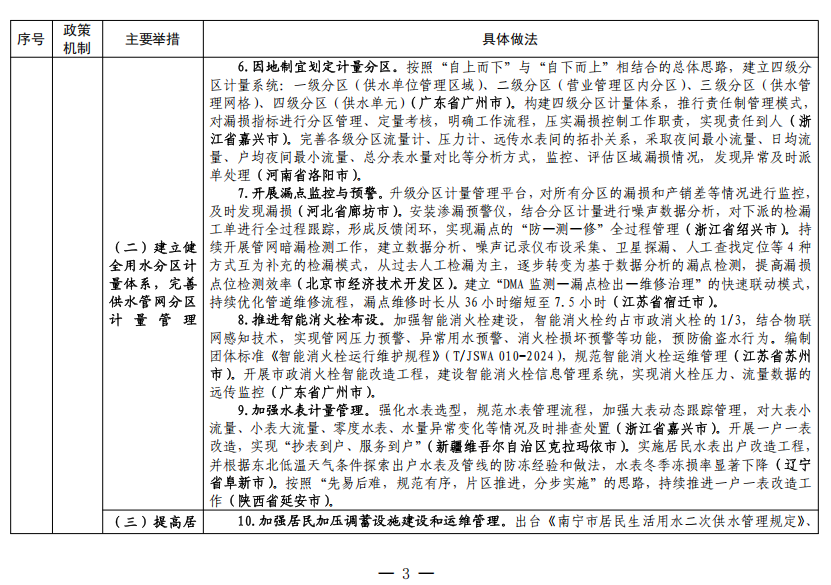

(二)建立健全用水分区计量体系,完善供水管网分区计量管理

6.因地制宜划定计量分区。按照“自上而下”与“自下而上”相结合的总体思路,建立四级分区计量系统:一级分区(供水单位管理区域)、二级分区(营业管理区内分区)、三级分区(供水管理网格)、四级分区(供水单元)(广东省广州市)。构建四级分区计量体系,推行责任制管理模式,对漏损指标进行分区管理、定量考核,明确工作流程,压实漏损控制工作职责,实现责任到人(浙江省嘉兴市)。完善各级分区流量计、压力计、远传水表间的拓扑关系,采取夜间最小流量、日均流量、户均夜间最小流量、总分表水量对比等分析方式,监控、评估区域漏损情况,发现异常及时派单处理(河南省洛阳市)。

7.开展漏点监控与预警。升级分区计量管理平台,对所有分区的漏损和产销差等情况进行监控,及时发现漏损(河北省廊坊市)。安装渗漏预警仪,结合分区计量进行噪声数据分析,对下派的检漏工单进行全过程跟踪,形成反馈闭环,实现漏点的“防—测—修”全过程管理(浙江省绍兴市)。持续开展管网暗漏检测工作,建立数据分析、噪声记录仪布设采集、卫星探漏、人工查找定位等4种方式互为补充的检漏模式,从过去人工检漏为主,逐步转变为基于数据分析的漏点检测,提高漏损点位检测效率(北京市经济技术开发区)。建立“DMA 监测—漏点检出—维修治理”的快速联动模式,持续优化管道维修流程,漏点维修时长从 36小时缩短至7.5小时(江苏省宿迁市)。

8.推进智能消火栓布设。加强智能消火栓建设,智能消火栓约占市政消火栓的1/3,结合物联网感知技术,实现管网压力预警、异常用水预警、消火栓损坏预警等功能,预防偷盗水行为。编制团体标准《智能消火栓运行维护规程》(T/JSWA 010-2024),规范智能消火栓运维管理(江苏省苏州市)。开展市政消火栓智能改造工程,建设智能消火栓信息管理系统,实现消火栓压力、流量数据的远传监控(广东省广州市)。

9.加强水表计量管理。强化水表选型,规范水表管理流程,加强大表动态跟踪管理,对大表小流量、小表大流量、零度水表、水量异常变化等情况及时排查处置(浙江省嘉兴市)。开展一户一表改造,实现“抄表到户、服务到户”(新疆维吾尔自治区克拉玛依市)。实施居民水表出户改造工程,并根据东北低温天气条件探索出户水表及管线的防冻经验和做法,水表冬季冻损率显著下降(辽宁省阜新市)。按照“先易后难,规范有序,片区推进,分步实施”的思路,持续推进一户一表改造工作(陕西省延安市)。

(三)提高居民加压调蓄设施专业化运维水平,保障城市供水安全

10.加强居民加压调蓄设施建设和运维管理。出台《南宁市居民生活用水二次供水管理规定》、《二次供水工程技术规范》,规范和细化居民加压调蓄设施管理(广西壮族自治区南宁市)。印发《滨州市城镇居民二次供水管理规定》、《滨州市住宅二次供水设施技术导则》、《滨州市城市居民小区二次供水设施改造移交管理办法》,探索建立“设计审核—质量把控—工程验收参与—移交管理”全链条闭环管理工作机制(山东省滨州市)。

11.开展居民加压调蓄设施改造。针对老旧小区管网“老龄化”以及居民加压调蓄设施“跑冒滴漏”等问题,用好超长期特别国债、银行贷款等资金,有序实施改造(内蒙古自治区包头市)。对居民加压调蓄设施排查建档,制定更新改造计划,建立“政府+企业+居民”三方费用共担机制,改造后移交公共供水企业维护管理(重庆市南川区)。

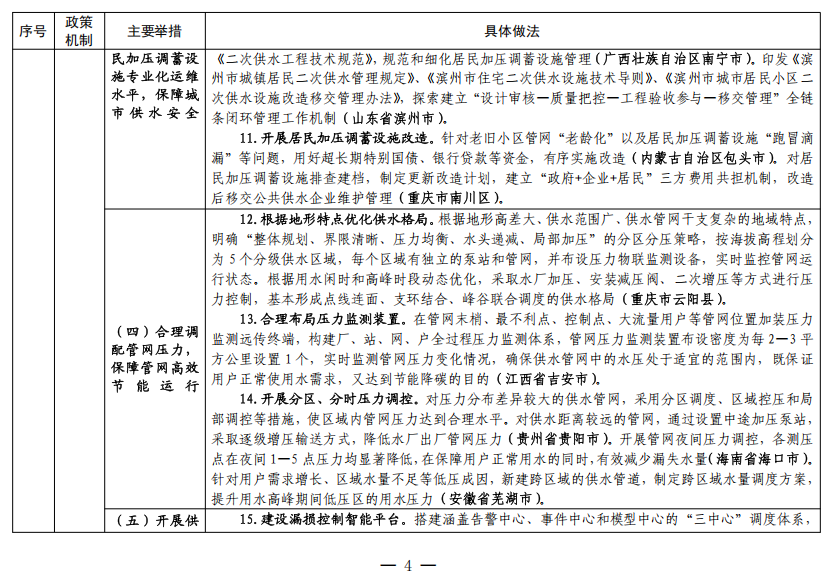

(四)合理调配管网压力,保障管网高效节能运行

12.根据地形特点优化供水格局。根据地形高差大、供水范围广、供水管网干支复杂的地域特点,明确“整体规划、界限清晰、压力均衡、水头递减、局部加压”的分区分压策略,按海拔高程划分为5个分级供水区域,每个区域有独立的泵站和管网,并布设压力物联监测设备,实时监控管网运行状态。根据用水闲时和高峰时段动态优化,采取水厂加压、安装减压阀、二次增压等方式进行压力控制,基本形成点线连面、支环结合、峰谷联合调度的供水格局(重庆市云阳县)。

13.合理布局压力监测装置。在管网末梢、最不利点、控制点、大流量用户等管网位置加装压力监测远传终端,构建厂、站、网、户全过程压力监测体系,管网压力监测装置布设密度为每2-3平方公里设置1个,实时监测管网压力变化情况,确保供水管网中的水压处于适宜的范围内,既保证用户正常使用水需求,又达到节能降碳的目的(江西省吉安市)。

14.开展分区、分时压力调控。对压力分布差异较大的供水管网,采用分区调度、区域控压和局部调控等措施,使区域内管网压力达到合理水平。对供水距离较远的管网,通过设置中途加压泵站,采取逐级增压输送方式,降低水厂出厂管网压力(贵州省贵阳市)。开展管网夜间压力调控,各测压点在夜间1-5点压力均显著降低,在保障用户正常用水的同时,有效减少漏失水量(海南省海口市)。针对用户需求增长、区域水量不足等低压成因,新建跨区域的供水管道,制定跨区域水量调度方案,提升用水高峰期间低压区的用水压力(安徽省芜湖市)。

(五)开展供水管网智能化建设,提高漏损 控制信息化、智慧化水平

15.建设漏损控制智能平台。搭建涵盖告警中心、事件中心和模型中心的“三中心”调度体系,实时发现爆管、偷漏水和阀门异常操作等异常情况,并通过方案模拟、调度决策及工单派发,形成供水调度的“眼、手、脑”调度新模式(福建省福州市)。建设智慧供水管理系统,实现供水管网及附属设施“一张图”信息化展示和查询,为工单派发、管网调度、管网巡查等提供数据支持,形成“智慧调度+网格责任+快速响应”的智慧供水格局(贵州省贵阳市)。建立基于流量、压力、噪声等物联监测体系的漏损控制管理系统,结合外业工作管理平台,具有漏损总览、数据监测、分区管理、漏损报警、工单派发、漏控巡检、应急调度、漏控分析、绩效考核等功能,建立起“分区计量+渗漏预警+智能巡检”三位一体的预警与监控体系,可实现对管网漏损的智能化识别、问题定位和跟踪管理(河南省郑州市)。

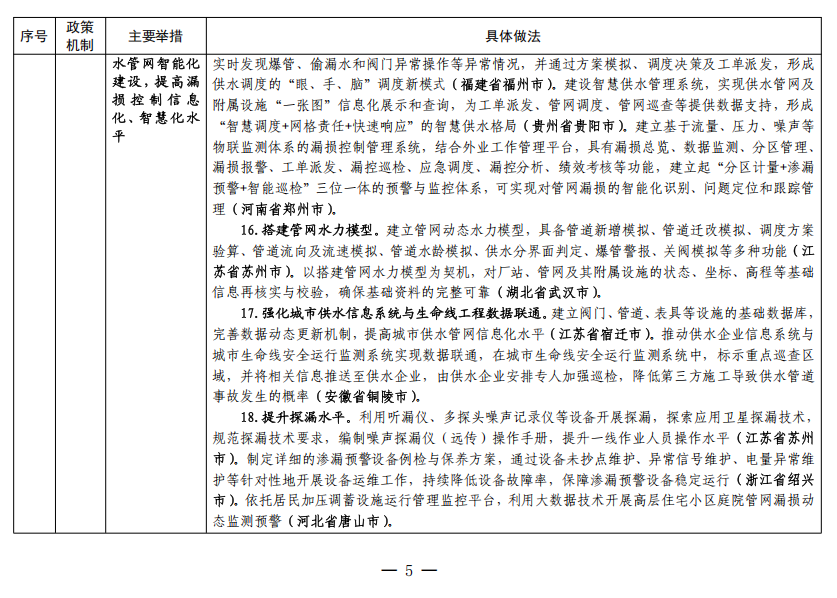

16.搭建管网水力模型。建立管网动态水力模型,具备管道新增模拟、管道迁改模拟、调度方案验算、管道流向及流速模拟、管道水龄模拟、供水分界面判定、爆管警报、关阀模拟等多种功能(江苏省苏州市)。以搭建管网水力模型为契机,对厂站、管网及其附属设施的状态、坐标、高程等基础信息再核实与校验,确保基础资料的完整可靠(湖北省武汉市)。

17.强化城市供水信息系统与生命线工程数据联通。建立阀门、管道、表具等设施的基础数据库,完善数据动态更新机制,提高城市供水管网信息化水平(江苏省宿迁市)。推动供水企业信息系统与城市生命线安全运行监测系统实现数据联通,在城市生命线安全运行监测系统中,标示重点巡查区域,并将相关信息推送至供水企业,由供水企业安排专人加强巡检,降低第三方施工导致供水管道事故发生的概率(安徽省铜陵市)。

18.提升探漏水平。利用听漏仪、多探头噪声记录仪等设备开展探漏,探索应用卫星探漏技术,规范探漏技术要求,编制噪声探漏仪(远传)操作手册,提升一线作业人员操作水平(江苏省苏州市)。制定详细的渗漏预警设备例检与保养方案,通过设备未抄点维护、异常信号维护、电量异常维护等针对性地开展设备运维工作,持续降低设备故障率,保障渗漏预警设备稳定运行(浙江省绍兴市)。依托居民加压调蓄设施运行管理监控平台,利用大数据技术开展高层住宅小区庭院管网漏损动态监测预警(河北省唐山市)。

二、建立健全漏损管控长效机制

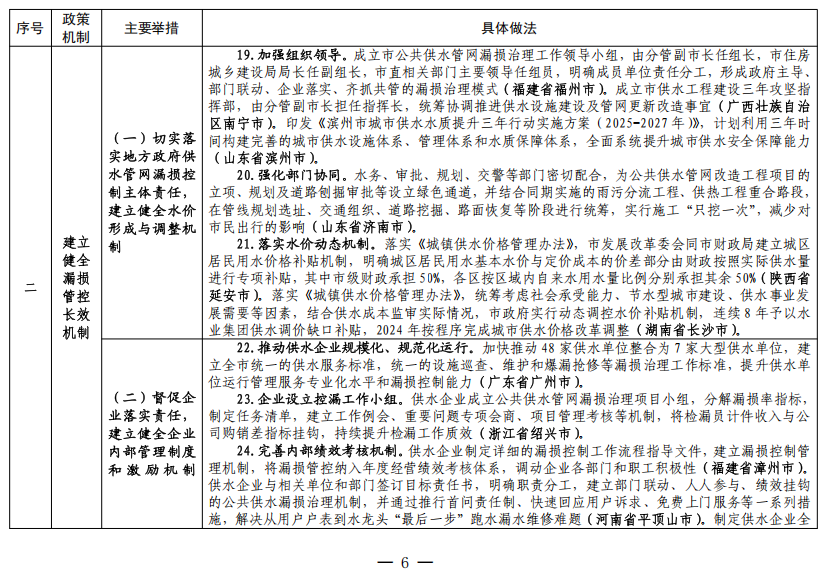

(一)切实落实地方政府供水管网漏损控制主体责任,建立健全水价形成与调整机制

19.加强组织领导。成立市公共供水管网漏损治理工作领导小组,由分管副市长任组长,市住房城乡建设局局长任副组长,市直相关部门主要领导任组员,明确成员单位责任分工,形成政府主导、部门联动、企业落实、齐抓共管的漏损治理模式(福建省福州市)。成立市供水工程建设三年攻坚指挥部,由分管副市长担任指挥长,统筹协调推进供水设施建设及管网更新改造事宜(广西壮族自治区南宁市)。印发《滨州市城市供水水质提升三年行动实施方案(2025-2027 年)》,计划利用三年时间构建完善的城市供水设施体系、管理体系和水质保障体系,全面系统提升城市供水安全保障能力(山东省滨州市)。

20.强化部门协同。水务、审批、规划、交警等部门密切配合,为公共供水管网改造工程项目的立项、规划及道路刨掘审批等设立绿色通道,并结合同期实施的雨污分流工程、供热工程重合路段,在管线规划选址、交通组织、道路挖掘、路面恢复等阶段进行统筹,实行施工“只挖一次”,减少对市民出行的影响(山东省济南市)。

21.落实水价动态机制。落实《城镇供水价格管理办法》,市发展改革委会同市财政局建立城区居民用水价格补贴机制,明确城区居民用水基本水价与定价成本的价差部分由财政按照实际供水量进行专项补贴,其中市级财政承担 50%,各区按区域内自来水用水量比例分别承担其余50%(陕西省延安市)。落实《城镇供水价格管理办法》,统筹考虑社会承受能力、节水型城市建设、供水事业发展需要等因素,结合供水成本监审实际情况,市政府实行动态调控水价补贴机制,连续8年予以水业集团供水调价缺口补贴,2024年按程序完成城市供水价格改革调整(湖南省长沙市)。

(二)督促企业落实责任,建立健全企业内部管理制度和激励机制

22.推动供水企业规模化、规范化运行。加快推动 48 家供水单位整合为 7 家大型供水单位,建立全市统一的供水服务标准,统一的设施巡查、维护和爆漏抢修等漏损治理工作标准,提升供水单位运行管理服务专业化水平和漏损控制能力(广东省广州市)。

23.企业设立控漏工作小组。供水企业成立公共供水管网漏损治理项目小组,分解漏损率指标,制定任务清单,建立工作例会、重要问题专项会商、项目管理考核等机制,将检漏员计件收入与公司购销差指标挂钩,持续提升检漏工作质效(浙江省绍兴市)。

24.完善内部绩效考核机制。供水企业制定详细的漏损控制工作流程指导文件,建立漏损控制管理机制,将漏损管控纳入年度经营绩效考核体系,调动企业各部门和职工积极性(福建省漳州市)。供水企业与相关单位和部门签订目标责任书,明确职责分工,建立部门联动、人人参与、绩效挂钩的公共供水漏损治理机制,并通过推行首问责任制、快速回应用户诉求、免费上门服务等一系列措施,解决从用户户表到水龙头“最后一步”跑水漏水维修难题(河南省平顶山市)。制定供水企业全员参与的漏损治理激励机制,明确各部门职责及考核指标,通过考核与评级推动漏损治理常态化、高效化(江苏省宿迁市)。

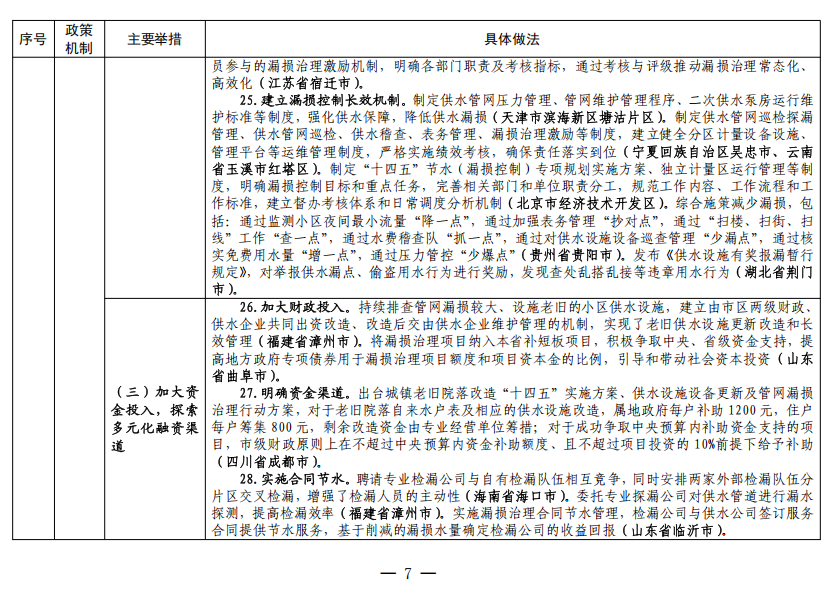

25.建立漏损控制长效机制。制定供水管网压力管理、管网维护管理程序、二次供水泵房运行维护标准等制度,强化供水保障,降低供水漏损(天津市滨海新区塘沽片区)。制定供水管网巡检探漏管理、供水管网巡检、供水稽查、表务管理、漏损治理激励等制度,建立健全分区计量设备设施、管理平台等运维管理制度,严格实施绩效考核,确保责任落实到位(宁夏回族自治区吴忠市、云南省玉溪市红塔区)。制定“十四五”节水(漏损控制)专项规划实施方案、独立计量区运行管理等制度,明确漏损控制目标和重点任务,完善相关部门和单位职责分工,规范工作内容、工作流程和工作标准,建立督办考核体系和日常调度分析机制(北京市经济技术开发区)。综合施策减少漏损,包括:通过监测小区夜间最小流量“降一点”,通过加强表务管理“抄对点”,通过“扫楼、扫街、扫线”工作“查一点”,通过水费稽查队“抓一点”,通过对供水设施设备巡查管理“少漏点”,通过核实免费用水量“增一点”,通过压力管控“少爆点”(贵州省贵阳市)。发布《供水设施有奖报漏暂行规定》,对举报供水漏点、偷盗用水行为进行奖励,发现查处乱搭乱接等违章用水行为(湖北省荆门市)。

(三)加大资金投入,探索多元化融资渠道

26.加大财政投入。持续排查管网漏损较大、设施老旧的小区供水设施,建立由市区两级财政、供水企业共同出资改造、改造后交由供水企业维护管理的机制,实现了老旧供水设施更新改造和长效管理(福建省漳州市)。将漏损治理项目纳入本省补短板项目,积极争取中央、省级资金支持,提高地方政府专项债券用于漏损治理项目额度和项目资本金的比例,引导和带动社会资本投资(山东省曲阜市)。

27.明确资金渠道。出台城镇老旧院落改造“十四五”实施方案、供水设施设备更新及管网漏损治理行动方案,对于老旧院落自来水户表及相应的供水设施改造,属地政府每户补助1200元,住户每户筹集800元,剩余改造资金由专业经营单位筹措;对于成功争取中央预算内补助资金支持的项目,市级财政原则上在不超过中央预算内资金补助额度、且不超过项目投资的10%前提下给予补助(四川省成都市)。

28.实施合同节水。聘请专业检漏公司与自有检漏队伍相互竞争,同时安排两家外部检漏队伍分片区交叉检漏,增强了检漏人员的主动性(海南省海口市)。委托专业探漏公司对供水管道进行漏水探测,提高检漏效率(福建省漳州市)。实施漏损治理合同节水管理,检漏公司与供水公司签订服务合同提供节水服务,基于削减的漏损水量确定检漏公司的收益回报(山东省临沂市)。

编辑:赵凡

版权声明:

凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。

媒体合作请联系:李女士 13521061126