时间: 2025-07-21 13:36

来源: 水极客联盟

作者: 高雅麟

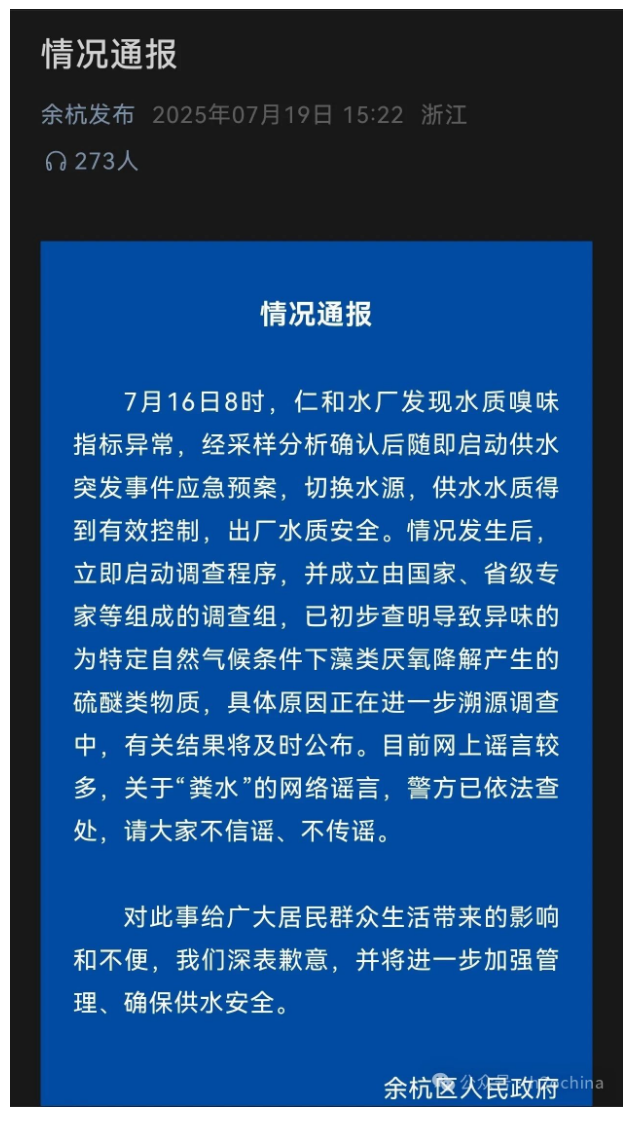

关于余杭水龙头自来水异味事件三天后,7月19日15时22分,公众号“余杭发布”终于有了一则落款“余杭区政府于”的通报,全文298字,内容如下:

情况通报

7月16日8时,仁和水厂发现水质嗅味指标异常,经采样分析确认后随即启动供水突发事件应急预案,切换水源,供水水质得到有效控制,出厂水质安全。情况发生后立即启动调查程序,并成立由国家、省级专家等组成的调查组,已初步查明导致异味的为特定自然气候条件下藻类厌氧降解产生的硫醚类物质,具体原因正在进一步溯源调查中,有关结果将及时公布。目前网上谣言较多,关于“粪水”的网络谣言,警方已依法查处,请大家不信谣、不传谣。对此事给广大居民群众生活带来的影响和不便,我们深表歉意,并将进一步加强管理、确保供水安全。

余杭区人民政府

余杭发布

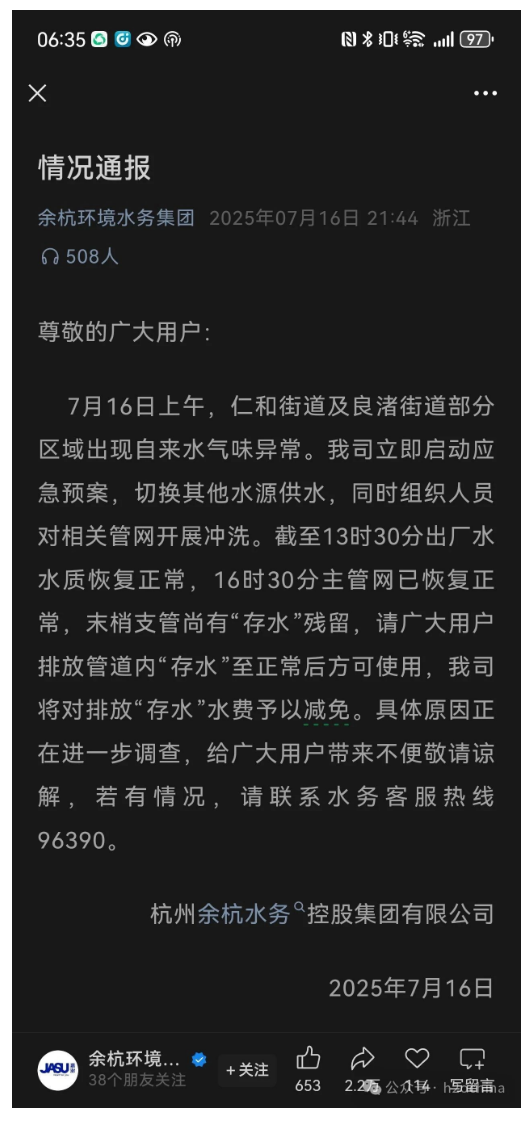

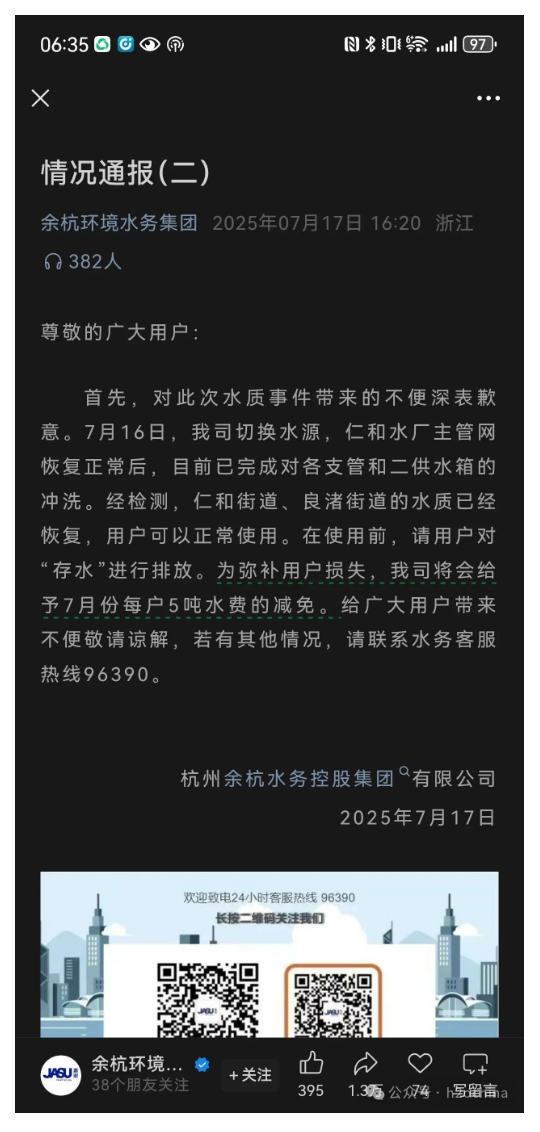

截止7月20日上午六时半止,余杭环境水务集团在公众号上,发布了三个情况通报,发布时间分别是:7月16日21时44分、7月17日16时20分、7月19日15时51分。第三个情况通报,就是全文转发区政府的通报内容。

坦率说,遇到这类事件,没有任何一个水务公司会不重视,但面对这类舆情,水务公司也往往是最无奈的。怎么说,何时说,说什么,可能就是摆在决策者面前的一个巨大大难题。

道理很简单,城市供水安全的维护,仅靠一家企业来独自承担,是不现实的。供水安全本身就是一个系统工程。客观理性地看:这只是一家企业。对于水质问题,至少有卫生监督部门、环保部门对出厂水质、管网水质、水龙头水质的监测与监管,这是法定主体(相关法律法规可自行搜索)。面对舆情时,虽然水务公司是离事件、民众最近的接触端,必然处于风口浪尖,但处理舆情的能力与可供协调的资源,委实捉襟见肘。

从水务管理角度,希望公众对这个行业也有一个粗略的认知。关于通报内容,我相信一定是经过逐字审查的。但仍然可见其中的一些细节,值得好好推敲。该通报主要内容,共计四句话,我们先挑十个关键词结合以上通报内容作一个不全面的解读:

第一句话

“7月16日8时,仁和水厂发现水质嗅味指标异常,经采样分析确认后随即启动供水突发事件应急预案,切换水源,供水水质得到有效控制,出厂水质安全。”

这句话,对水质问题作了一个定性:异常。

关键词一:嗅味异常

严格来讲,这是一个水质标准中的定义。通俗来讲,就是嗅和味。嗅是用鼻子闻的,味是用舌头尝的。

嗅味是一个专业指标名称:嗅味(Odor and Taste)。在国家饮用水卫生标准中有限值要求: 嗅,无异臭(原水与消毒过程导致的氯味除外); 味,无异味 。

这是一个感官性状指标(非毒理学指标),直接影响用户对水质的接受度。虽然,这是一个非毒理性指标,但对用户的影响是最直接的,道理很简单,因为它是最直观的!鉴于每个人的嗅觉与味觉的差异性,对于这个指标有专业的检测方法:

一种是定性检测(GB/T 5750.4-2006):

冷嗅法(25℃):直接闻水样,记录是否有泥土、霉烂、石油等异臭。

热嗅法(煮沸后):识别挥发性有机物(如酚类、硫化物)。

另一种是定量检测(嗅阈值TON):

原理:用无嗅水稀释样品,直至半数检测人员无法察觉异味。

计算:TON = (样品体积 + 无嗅水体积) / 样品体积

示例:若稀释至12.5倍后无异味,则TON=12.5(标准要求TON≤3)。

什么意思呢?因为人的个体差异性较大,这里规定了一个定量值,德鲁克说:无法量化,就无法考核。所以必然需要一个量化指标,以国标的形式存在。

从舆情反映的情况来看,嗅味如此异常,肯定是不符合国家饮用水卫生标准了。但有一定需要说明的是:

由于个体化的差异,嗅味确实也需要时间进行检测,但不象其它病理性指标那么复杂与时长。而从水务公司角度而言,反映水味异常的热线电话内容,要形成一个管理闭环,纳入应急管理体系:比如,当反映水质问题时,达到一定数量或波及范围时,应该启动应急机制。这个应急机制不仅是停留在水务公司内部的,而应该是在政府层面上制订的“城市供水应急管理预案”,由政府部门牵着协同相关部门,包括但不限于卫生监督部门、环保部门、城市供水管理部门。

关键词二:应急预案

《城市供水应急预案》有行业范本,如果做得比较严谨的情况下,应该经过专家认证,政府下文,成为地方政府规章制度。这点大家如果有兴趣,可以查询细读余杭区的供水应急预案。所以,应急预案中,切源水源,应该是一个规定动作。但公告中,还没有提到的一点是:立即向有关部门汇报。相信这一点水务公司一定做了。但水务公司的公告中没有提及。这就是水务公司可能面临的困境,何时说,说什么,怎么说,可能是这个行业内最难处理的事。因此水务高管,要有“水务智慧”来处理看似小节,实则大事的难题。

关键词三:有效控制

语法上没有毛病,供水水质(理论上讲,切换源水,应该是控制源水水质)得到有效控制,应该也是事实,如果用户觉得7月16日发生的事,但17、18、19日依然有用户反映水质问题,“有效”两个字就显得特别刺眼,从而引发逆反的抵触情绪,导致更多的舆情泛滥。

关键词四:出厂水安全

供水水质有效控制,出厂水质安全,虽说没有语句毛病,但仍存在一些瑕疵:供水水质有效控制的范畴是很大的,不仅是源水,进厂水、出厂水、管网水,更需要控制的是水龙头水。毕竟“存水”,在管网中的停留时间,是很难量化的。所以“出厂水安全”,有点偷换概念了。严格点说,出厂水安全,不代表水龙头水安全,所以“有效控制”,就有点牵强了。

第二句话:

情况发生后立即启动调查程序,并成立由国家、省级专家等组成的调查组,已初步查明导致异味的为特定自然气候条件下藻类厌氧降解产生的硫醚类物质,具体原因正在进一步溯源调查中,有关结果将及时公布。

关键词五:立即启动调查程序

想必启动调查程序也是应急预案中的程序之一。“立即”进行调查,是其一,其实面对舆情的时候,应该“立即”及时告知公众,其实是举手之劳,但事隔三天,说立即启动,恐有好事者质疑。

关键词六:国家、省级专家

只想讲一句,专家有几个层面的基本要求:话要真,理要明,事要办。也就是讲真话,即在讲技术的基础上,还要讲道理与法理,同时还要解决真问题。政府的难题、企业的难题、舆论的难题,现在的难题,未来的难题,等等不一而足。

关键词七:初步查明

既然是初步,就不应该是查明,应该是初步判断。毕竟还需要溯源调查。初步情况,只是说明了异味的产生,没有异味在何处产生,源水?立厂?管网?如不讲明,只会引发更多的猜疑。

关键词八:硫醚类物质

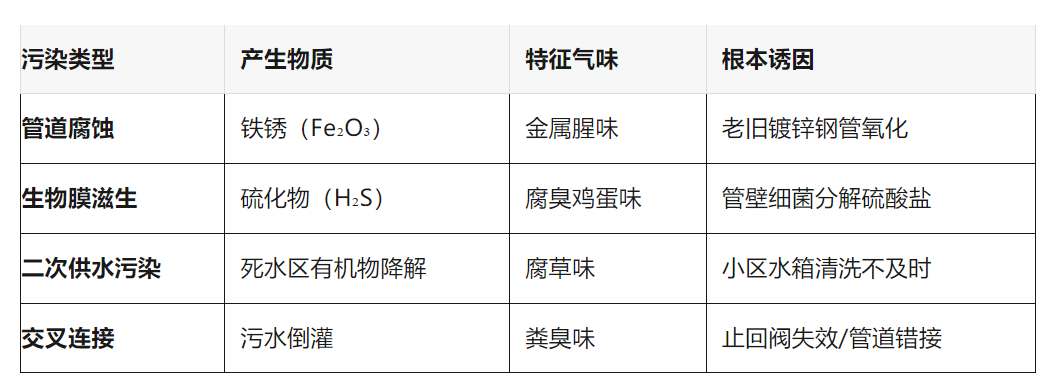

异味的原因会有很多。这些表面专业术语背后,实质都背负着一个责任主体。如:藻类爆发导致的土霉味(2-甲基异莰醇、土臭素),主要诱因是:高温+富营养化水体(如钱塘江夏季蓝藻增殖);工业/农业排放,主要诱因是:苯系物(甜味)、酚类(药味)、硫化物(臭鸡蛋味)

如:施工破坏:挖掘机击穿污水管与供水管,导致混合污染;灾害冲击:洪水倒灌淹没井盖,地表污染物渗入管网;消毒副产物:氯与有机物反应产生三氯甲烷(氯仿味)、二溴一氯甲烷(辛辣味);原水有机物含量高时加大氯投用量;吸附失效,活性炭饱和,对嗅味物质吸附效率下降(国标要求碘值≥1000mg/g,失效炭碘值可降至500以下);工艺滞后:突发污染时活性炭投加系统响应迟缓。

如二次供水环节中的问题:

第三句话:目前网上谣言较多,关于“粪水”的网络谣言,警方已依法查处,请大家不信谣、不传谣。

关键词九:网络谣言

当汴州用“便州”来代替的时候,我们可以发现网络的情绪化表达,会博得更多的眼球。同时会衍出更多的问题。真相缺席或迟到的时候,谣言是必然的。依法查处的同时,更要依法查明原因,给民众一个真相。当真相到来的时候,不信、不传是自然而然的事。真相迟到,可以理解,但真相缺席,很难原谅。

第四句话:对此事给广大居民群众生活带来的影响和不便,我们深表歉意,并将进一步加强管理、确保供水安全。

关键词十:歉意

对于歉意,公众不会有怀疑。只是对于一个抽象的机构而言,只能用行动与结果来证明,才是最好的表达。否则很容易会被公众解读为“减免五吨水”,就是对用户的补偿。

对于安全供水问题,我们需要“接筒引水下山陬,端为夔民解百忧”的公益初心,更要有“问渠那得清如许?谓有源头活水来”的保障能力。供水之道,小在管渠交错,大在乾坤清朗。唯持“润泽苍生”之初衷,方能在各类迷阵中不移其志,这是供水管理者应有的内核,更是政府部门的应有责任。

编辑: 徐冰冰

水视点网创始人、物产中大集团正职级研究院副院长、战略部副总经理,曾任物产中大公用环境投资公司常务副总经理、浙江物产万信投资管理有限公司董事长,钱江水利开发股份有限公司副总经理、兰溪市钱江水务有限公司总经理。