这之后,发改委在2024年4月份建立了全国PPP项目信息系统,以实现对新PPP项目的信息化监管。截至2024年12月25日,全国PPP项目信息系统已公开项目信息188个。为确保115号文的落地实施,发改委等相关部门密集推出了一系列配套法规,形成了较为完善的PPP新机制制度体系,全国PPP项目信息系统的启用正是这一体系中的关键一环。

115号文规定符合条件的国有企业通过特许经营模式规范参与盘活存量资产。然而,在实践操作中,2024年地方政府“天价”转让特许经营权的事件屡见报端。如,2024年11月,山东省济南市平阴县出让低空经济特许经营权,以9.24亿元的价格,把“天”卖了30年。贵州省贵阳市在10月底发布了一个30亿天价的垃圾分拣及再生资源循环利用项目,特许经营期30年。

据观察,市场上很多拍卖特许经营权的案例,将特许经营权作为无形资产出让,事实上也违背了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》的要求。如很多环卫特许经营项目在招标过程中,都提到收取特许经营权转让费,且转让费用价格都不低,直接把一批中小企业挡在的门外。

2024年岁末,115号文出台一年多以后,发改委再次发文《关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知》(发改办投资〔2024〕1013号,以下简称“1013号文”),剑指天价特许经营权乱象。

新发布的1013号文,针对市场关注的热点,对通过特许经营模式盘活存量资产做出了进一步的规定,强调要优先支持民营企业通过特许经营模式参与盘活存量资产项目;优先采取公开招标方式选择特许经营者,不得采取拍卖等方式选择特许经营者;严格落实防范化解地方政府隐性债务风险的要求,不得以盘活存量资产为名,将特许经营模式异化为地方政府、地方国有企业或平台公司变卖资产、变相融资的手段。

而在1013号规范特许经营的文件发布前4天,在2024(第十八届)固废战略论坛上 ,E20研究院执行院长、湖南大学兼职教授薛涛就地方政府滥用特许经营图谋融资的现象进行了批评,无论是特许经营权转让项目还是高溢价的拍卖项目,都是地方国资所控制的平台企业冒险接盘,实际上很多都是为了尽力找银行去融资付给政府。

此次,1013号文对特许经营再细化再规范,随着PPP新机制各项政策的进一步出台,有望促进越来越多的PPP特许经营项目的落地实施,确保PPP新机制规范发展、阳光运行。

相关链接:

04 迎战应收账款困境,化债之路渐趋展开

2024年,环保行业绕不开的头等大事就是应收账款,数千亿的欠款问题不再只是行业内的隐秘角落,而是被赤裸裸地暴露在公众视野中。

深溪咨询数据显示,2024年上半年,225家环境产业上市公司的应收款高达3496亿,同比大增15%。上半年环境上市公司应收账款占营业收入的比重也终于突破了100%,高达114%。这也意味着全部的营业收入,都堆在了应收账款上。

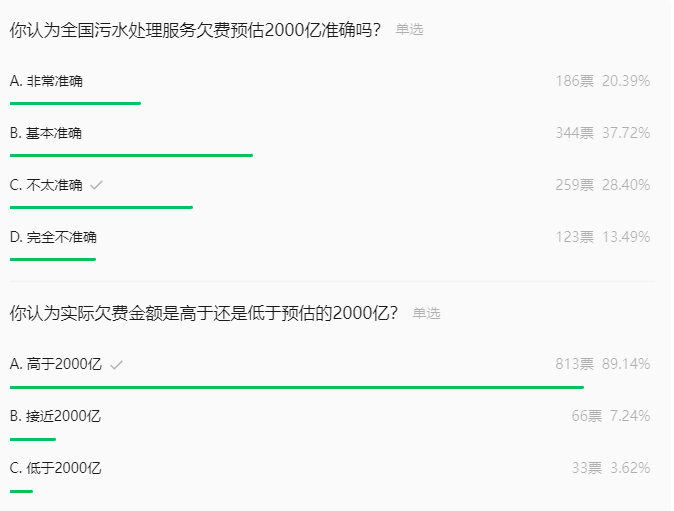

下半年状况还在持续恶化,以污水处理为例,绿谷工作室春节前发布的一篇有关行业运营费拖欠的文章《污水处理服务,全国欠费估计2000亿?》再次引起行业热议。2000亿?真有这么多吗?在该文后面设置的投票问题中,我们似乎可以找到答案,有89.14%的读者认为实际欠费金额要高于2000亿。依据网友留言,不止污水,垃圾处理运营也同样欠费,且能够感受到远远不止这个数字。

高额应收账款催生的现金流危机快速蔓延,进而层层传递,引发连锁反应:部分环保企业因资金紧张甚至出现资金链断裂,导致一些项目停滞或烂尾;也有企业无法垫付项目费用,最终选择弃标;面对资金困境,一些企业不得不采取裁员降薪等措施以节约成本。长期高位运行及不断上升的趋势,使得应收账款成为行业的最大痛点。

如何解决应收账款问题,化解企业债务危机,成为环保企业面临的共同挑战。在这场生死攸关的战斗中,环保企业开始直面难题、积极应对、灵活施策,通过加强合作与沟通,共同应对应收账款问题。

不少环保企业为化解应收账款想出各种办法,进行了各种尝试。2024年7月,雅生活服务与地方政府签订协议以应收账款抵企业缴税,为收回应收款项提供了可行的解决方案。一些环保企业甚至专门成立了“讨债部门”,将应收账款管理纳入年度经营规划,注重关键时间节点,加强重点项目回款调度,多措并举推进应收账款回款。

不过说到底,行业拖欠问题的彻底解决,还要取决于地方财政状况的改变。

E20环境平台执行合伙人、E20研究院执行院长薛涛指出,“客观来说,2024年环保企业应收账款的情况非常严峻。国家会通过多种措施帮助民企解困纾难,但如果不解决地方政府的税源问题和收入问题,就很难从根本上缓解环保企业的应收账款问题。但这不只是环保行业面临的困境,依赖政府付费项目的企业都可能面临这样的问题。”

编辑:李丹

版权声明:

凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。

媒体合作请联系:李女士 13521061126